県道62号線沿いにある沼田市南郷の曲屋、旧鈴木家住宅です。

道路沿いから風情ある民家のたたずまいが好印象です。

このそばを通った一度目は夕方のためそのまま通り過ぎましたが、二度目はどんな建物なのか興味がわいたので立ち寄ってみました。

沼田市指定重要文化財

所在地

群馬県沼田市利根町日影南郷158-1番地他

平成16年3月8日指定

指定物件

曲屋住宅 一棟 木造二階建 入母屋造茅草

土蔵 三棟 木造二階建切妻造

土蔵 一棟 木造平屋建片流造

鈴木家の先祖は、当地に熊野神社を建立するため、神官として来村し定着して、代々名主を務めてきました。当家は検地等で訪れる役人の逗留施設でもあり、古文書等も多く残っています。

主屋は県内では珍しい曲屋形式で、上段の間を備えているなどかつての沼田往還(日光裏街道)沿いの家格ある家の特異な風格を備えており、徳川時代中期の香りを残しています。(沼田市案内看板より)

拝観

開館時間

午前10時から午後4時

休館日

木曜日(祝日の場合はその前日)、年末年始

入館料

大人110円 小人50円(中学生)、小学生以下・障がい者は無料

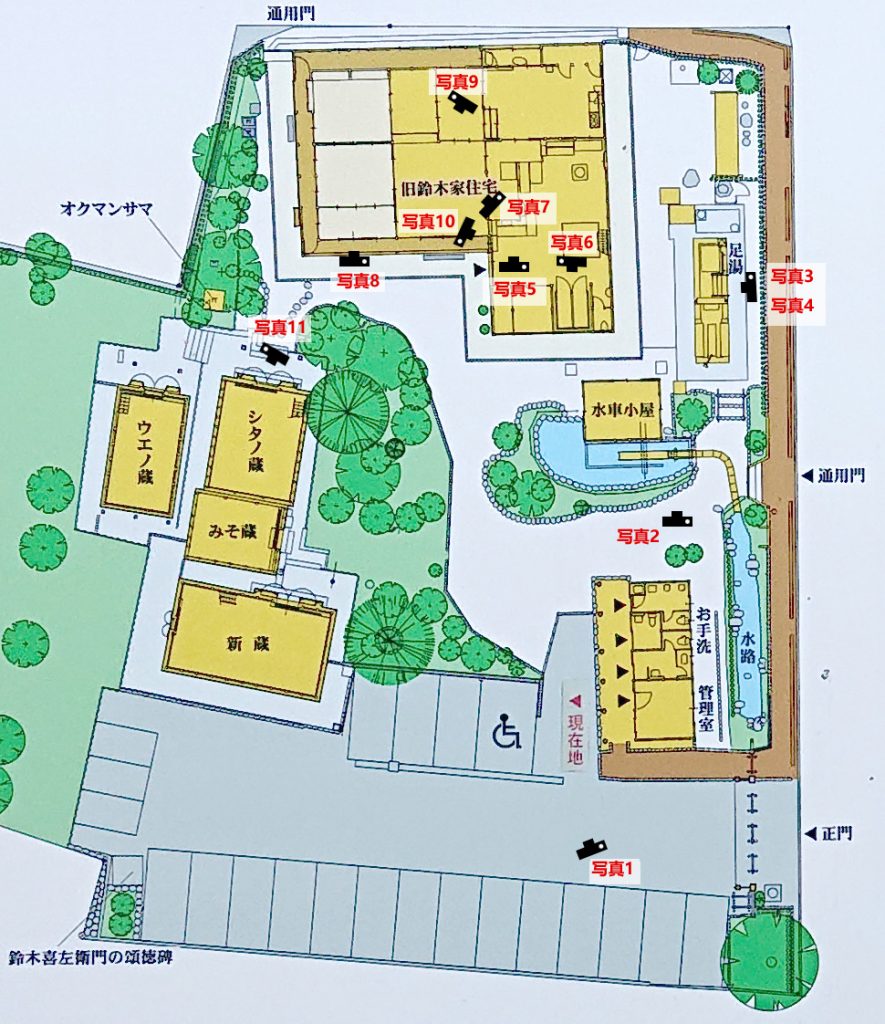

案内図

配置図に表示した写真のマークの一から撮影した写真を掲載しました。

写真で見る南郷の曲屋

右手に見える建物で拝観料を払います。

まっすぐ進むと水車小屋です。

水車小屋から右奥に足湯コーナーがあります。

足湯の利用は入館料に含まれています。

硫黄のくさいにおいがします。(本当は硫黄は無臭で硫化水素のにおいですが)

足湯コーナーを過ぎて旧鈴木家に入ります。

古い建物で柱や梁がどっしりしていて古民家特有のなつかしさがあります。

右手には使っていた道具などがかけられていました。

この茶の間から見える神棚は、自分の古い家も同じようなつくりでしたので懐かしく感じました。

上段の間のオクノデイは手前の部屋より1段高くなっていて、主賓が着座する場所だそうです。

シタノ蔵

建築様式

土蔵造二階建 切妻造 妻入り 蒸籠蔵

規 模

桁行21.45尺(6.50m) 梁間16.70尺(5.06m)

屋根形式

上げ屋根形式で鉄板瓦棒葺、改修後鉄板平葺、当初は板葺石置き屋根

建造年代

19世紀前半期

特徴

平面形状は一室型総二階造、一階には長持ち・行李・建具類・火鉢等を収納し、二階には箪笥・帳簿類・衣類を収納していた。床仕上げは一・二階共板張である。 開口部は、一階の入口の場合、外側に観音開きの軸吊り土塗り扉を設け、内部には片引きの土戸、換気ガラリ付きの片引き板戸、片引き腰高格子戸の三枚を引き立てている。

当土蔵の建造時期を明確に示す資料は見つかっていないが、明治22年に作成した当家の家相図に明記してある事、及びウエノ蔵の建造年代が安永三年頃である事、さらに新蔵の建造年代が安政二年頃と思われること等から、その間の19世紀前半期の建造と推測する。 案内板より

蔵内に置かれていた薬箪笥

ウエノ蔵

建築様式

土蔵造二階建 切妻造 妻入り

規 模

桁行22.96尺(6.96m)、梁間12,98尺(3.91m)

屋根形式

上げ屋根式鉄板瓦棒葺、改修後鉄板平葺、当初は板葺き石置き屋根

建造年代

18世紀後半

特 徴

平面形状は、一室型総二階造、二階に上る階段は箱階段である。

一階では、室の両側に穀櫃を設け、建具類・樽・農機具等を収納し、二階には、当家の生活を反映した什器備品類・近隣の社寺の御札・建具類・箪笥・長持ち等を収納していた。 床仕上げは一・二階共板張りである。 開口部は、一階の入口の場合、外側に観音開きの肘鉄土塗り扉を設け、内側には片引き土戸・竹製換気ガラリ付きの片引き板戸・さらにその内側に腰高格子戸を引き立てている。

建造年代を示す資料として、一階北側の穀櫃の墨書に「安永三甲午年四月吉辰」(1774年)、「寛政六年甲寅八月吉辰 大工新八作之」(1794年)とある。このうち安永三年がこの土蔵の建造年を示しているのではないかと推測する。安永三年は主屋の南側にある石燈籠に「安永三午天九月」の陰刻があり、又斜め前の薬師堂の着工年でもある。四代喜左衛門、五代幸四郎の頃である。 案内板より

新蔵

建築様式

土蔵造 切妻造 平入り

規 模

桁行30.00尺(9,09m) 梁間17.26尺(5.23m)

屋根形式

上げ屋根式 セメント瓦葺 改修後鉄板平葺 当初は板葺き石置屋根

建造年代

19世紀半ば頃

特 徴

平面形状は一室型総二階、一階には北側に穀櫃を設け、寝具類・農機具・樽等を収納し、二階では寝具類・駕籠二挺・雑貨類を収納していた。床仕上げは一・二階共板張である。開口部は一階の入口は外側に観音開きの軸吊り土塗り扉を設け、内側には片引き土戸・換気ガラリ付き片引き板戸・片引き腰高格子戸の三枚を引き立てる。当蔵には後補の改変が多々みられる。

建物の建造時期を示す資料として、一階北側に作りつけられた穀櫃の板に「維時安政二卯年嘉月上八日作之」と墨書してある。この墨書きから当新蔵は安政二年三月に竣工したと推測した。 案内板より

….hiroが選ぶ見どころ

曲屋形式は東北地方の民家でよくみられるそうですが、県内では珍しいかやぶき屋根でできた曲屋民家です。古い民家のいいところは、どっしりとしたつくりで黒光りした梁や柱がすてきですね。また、上段の間が少し高くなっているところや欄間の彫刻(写真撮り忘れ)など見逃さないでください。

コメント