この札所は、御開帳時にはぜひ訪れたい寺院です。

通常堂内は暗くてよくわかりませんが、堂内には閻魔大王や十王など非現実な世界を表しています。

龍石寺について

荒川の浸食でできた河岸段丘上に露出した大きな岩盤の上に本堂が建てられています。

帝の病気平癒を祈るため弘法大師が作られた千手観音像が、悪竜の害で苦しんでいた村人を救いました。この感謝のために村人が堂宇を建立して千手観音像を安置されました。御堂は盤石の上に建っていて寺の災害時には盤石が割れて災いを除いたそうです。

龍石寺の見どころ

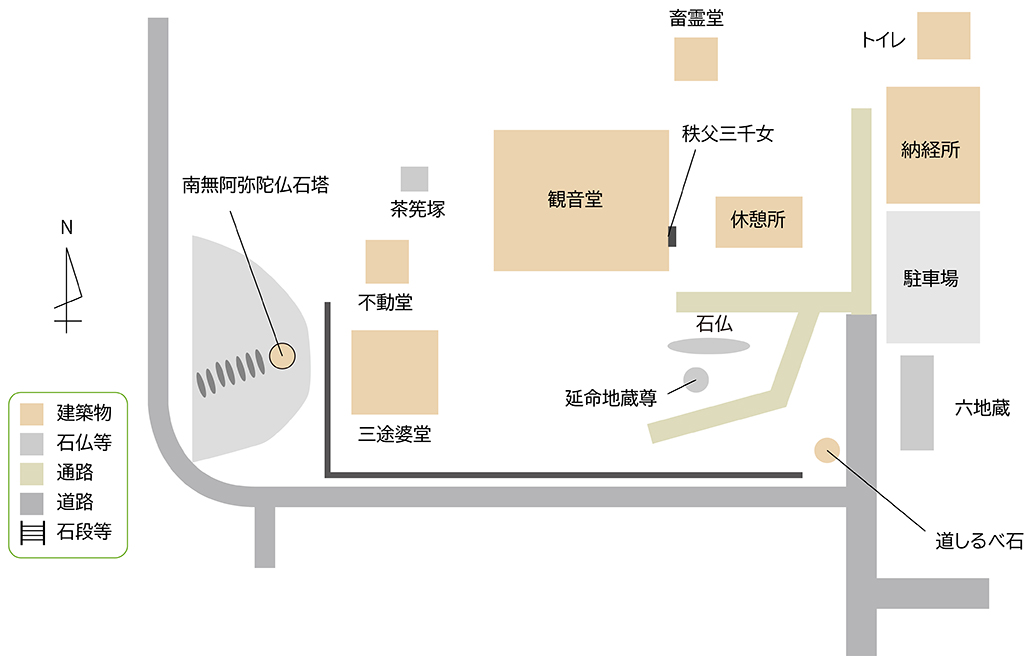

龍石寺境内案内図

龍石寺境内の案内図、チェックポイントです。だいたいの位置を図にしてみました。どこにあるのかわからない、見過ごしたなんてことの無いように作りましたので参考にしてください。

六地蔵

参道入口左下には巡礼古道「道しるべ石」があります。

心求(高橋喜兵衛)・はまを願主とする道標で元禄16年(1703)に建てられた。刻字「みぎ廿番」

六地蔵ですが、数えると7体います。中央のひときわ大きい石仏は別のお地蔵さまのようです。

延命身代わり地蔵尊と石仏

人々の悪いところを身代わりとなり救ってくれるお地蔵様。

三途婆堂

三途婆堂と右に見えるのは不動堂

三途婆堂内の向かって左側には閻魔大王、中央に三途婆尊(子育て婆さん)奪衣婆、右側に賓頭盧尊者(台座には寛窓了薫信士と書かれている)

三途婆尊は奪衣婆の姿だと手に衣を持っているのですが、こちらの像は衣を持っていません。

三途婆堂の裏手になる場所には、渡船場への石段が残っています。荒川を渡し舟で往来した名残の「渡船場」への石段とのことです。

石段の一番上には南無阿弥陀仏と彫られた石碑が佇んでます。

不動堂と茶筅塚

不動様は手にもつ剣であらゆる邪悪なものを打ち砕くことより厄除けに効果があるといいます。茶筅塚は、古くなった茶筅を燃やしその灰を供えて供養するそうです。

観音堂

観音堂は大きい一面の岩盤上に建てられています。7間半4面表流れの向拝をふした方形造りでしたが堂の荒廃を憂い昭和47年改体復元がなされております。その折宝永二年の墨書が発見され歴史の深さを物語っております。薄暗い堂内には。閻魔さまをはじめ十王像など冥途の恐怖を表現するものや三途の川の脫衣婆をまつる三途婆堂もあって仏教の暗い一面をみせる札所でもあります。 本尊は千手観世音座像で高さ49cm寄木造りで室町時代の作と云われております。

観音堂正面の扉の格子から中を覗いてみますと、中央には本尊を安置した厨子があり、他の寺院で見られるような、代わりの観音様のお姿はありませんでした。

左右両脇には十王と思われる像が安置されています。

畜霊堂

畜霊堂は屠殺場で殺された動物の霊の魂を鎮めます。

内部には 拝殿のようなものと「屠殺畜生發菩提心」と書かれた位牌がおかれています。

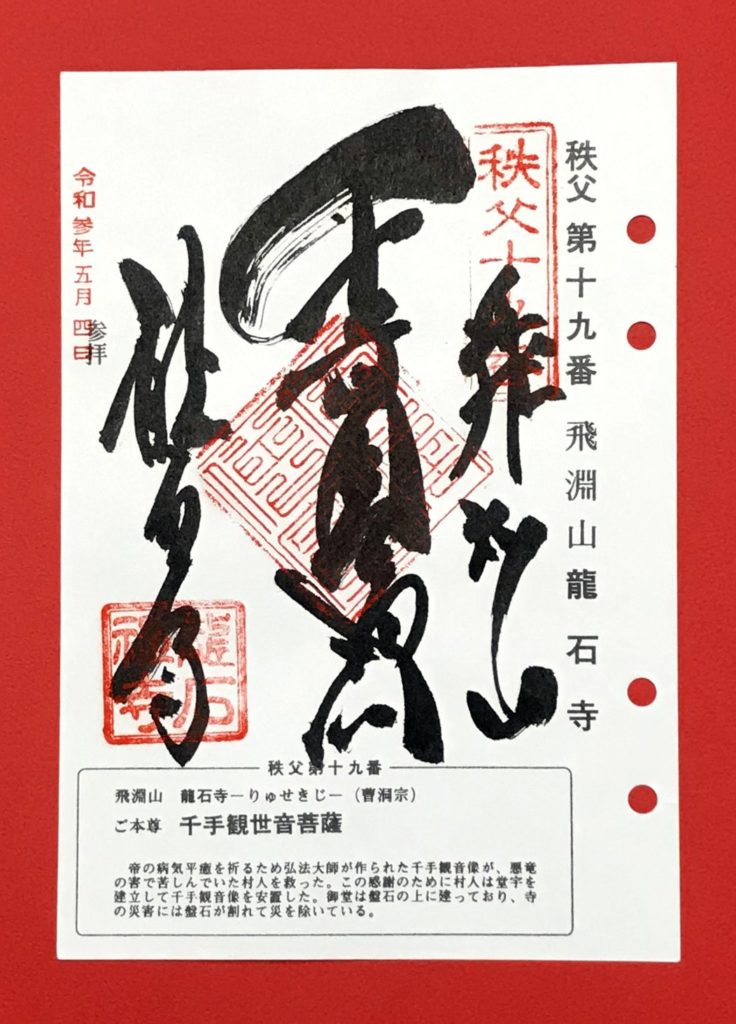

観音霊験記と御朱印

昔、この地方に大旱魃があって弘法大師は、 天皇の勅により雨を祈られたところ、この大盤石二つに割れて、神泉苑より竜が昇天し雲を呼び雨を降らせ人畜草木みなよみがえり大豐作を得たと云う縁起があります

墨書き 飛淵山 千手圓通閣 龍石寺

三宝印 佛法僧寶

寺院情報

| 宗派 | 曹洞宗 |

| 山号 | 飛淵山 |

| 寺院名 | 龍石寺 |

| 御本尊 | 千手観世音菩薩 |

| 御真言 | おん ばざら たらま きりく |

| 御詠歌 | あめつちを 動かすほどの 龍石寺 まいる人には 利生あるべし |

| 住所 | 埼玉県秩父市大畑町15-31 |

| 電話 | 0494-23-7758 |

駐車場

お手洗い

休憩所

- 札所 1番 四萬部寺

- 札所 2番 真福寺

- 札所 3番 常泉寺

- 札所 4番 金昌寺

- 札所 5番 語歌堂

- 札所 6番 卜雲寺

- 札所 7番 法長寺

- 札所 8番 西善寺

- 札所 9番 明智寺

- 札所10番 大慈寺

- 札所11番 常楽寺

- 札所12番 野坂寺

- 札所13番 慈眼寺

- 札所14番 今宮坊

- 札所15番 少林寺

- 札所16番 西光寺

- 札所17番 定林寺

- 札所18番 神門寺

- 札所19番 龍石寺

- 札所20番 岩之上堂

- 札所21番 観音寺

- 札所22番 童子堂

- 札所23番 音楽寺

- 札所24番 法泉寺

- 札所25番 久昌寺

- 札所26番 円融寺

- 札所27番 大淵寺

- 札所28番 橋立堂

- 札所29番 長泉院

- 札所30番 法雲寺

- 札所31番 観音院

- 札所32番 法性寺

- 札所33番 菊水寺

- 札所34番 水潜寺

コメント