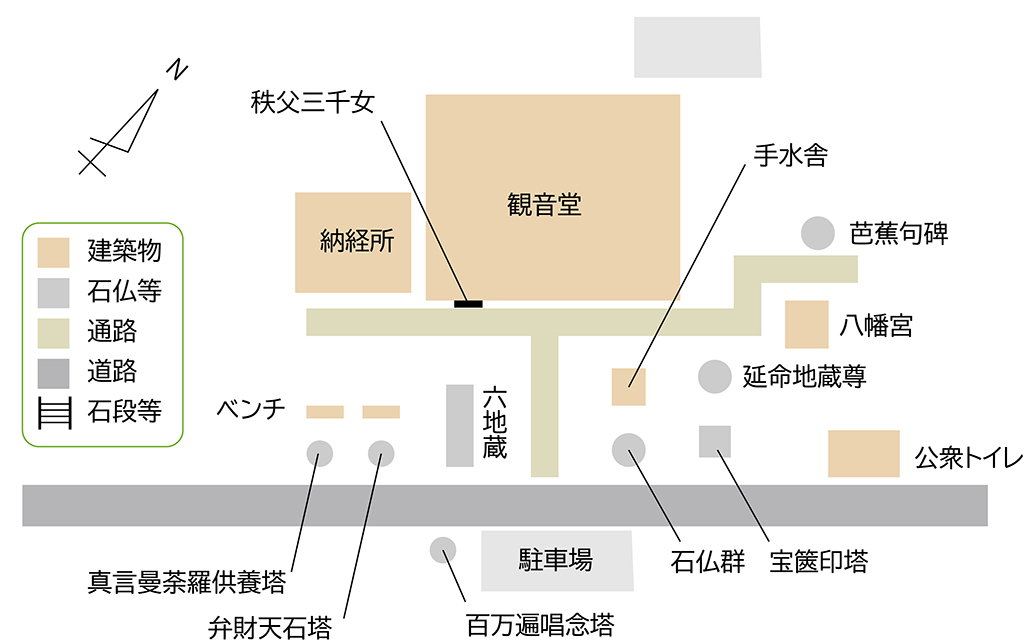

観音寺(別名矢の堂)の駐車場は道路を挟んで反対側に数台駐車できる場所があります。観音堂の奥にも駐車場があるのですが、境内を通らなければいけませんので法事むけに用意されている場所とおもわれます。

観音寺について

この札所はもと八幡宮の社地だったそうですが、神託によって行基菩薩の刻んだ聖観音像を安置して霊場としたそうです。矢の堂ともいわれるのは、武将の矢が納められたためと云いますが、縁起によると「邪神悪魔を除き仏地にせんと八幡大菩薩の放てる神矢がここに落ち、悪魔退散したるため」とのこと。本尊聖観音像は火難に強いといわれています。

観音寺の見どころ

観音寺境内案内図

真言曼荼羅供養塔と弁財天石塔

向かって左にあるのが真言曼荼羅供養塔です供養塔の文字がよくわかりますが、上部中央に大きな梵字がありその周りにも梵字が彫られています。

周りに彫られているのは光明真言でしょうか。そうならば書かれているのは「おん あぼきゃ べいろしゃのう まかぼだら まにはんどまじんばら はらばりたや うん」で意味は、大日如来さまその偉大なる光明を放ち私たちの進む道が成就するようにお導きください。というようなことだそうです。

中央は胎蔵界大日如来の梵字(アーンク)とおもわれます。

六地蔵

釈迦入滅より弥勒菩薩の出現までの間に於いて身を六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天)に表し地獄より天までの一切衆生を教化する大慈大悲の菩薩さま

向かって左から伏息地蔵尊・伏勝地蔵尊・諸龍地蔵尊・護讃地蔵尊・無二地蔵尊・禅林地蔵尊が並んでいます。それぞれのお地蔵様の役割については札所16番西光寺の六地蔵で紹介しています。

石像群と宝篋印塔

石仏のあつまりですが、左の方にいる石仏の側面に「六化再造立」と刻まれています。こちらはもしかして六地蔵さまたちだったのでしょうか。風化しているのではっきりしませんが、右端の石仏は護讃地蔵菩薩さまのお姿のようですね。

宝篋印塔は宝篋印陀羅尼を納める供養塔墓碑塔として宝暦14年に建てられたとのこと。

延命地蔵尊

観音堂(矢の堂)

八幡宮と芭蕉句碑

矢の堂はもと八幡宮の社地だったということですが、今でも八幡宮が立派に祀られています。

左右にある大きな木は、おそらく通常立てるのぼり旗の代わりでしょうか。(神社ののぼり旗の役目は、神様が祀られ、信仰の重要な場所なので立派に見せるためとのことです。)

また、すぐそばには松尾芭蕉の奥の細道で有名な 句碑「しずかさや岩にしみ入る蝉の声」があります。

案内看板には、「土地の画家写梅園習斉の書による」とあります。

百万遍唱念塔

百万遍唱念塔は道路を挟んだ駐車場の端に中村十九十郎の墓と並んで建てられています。

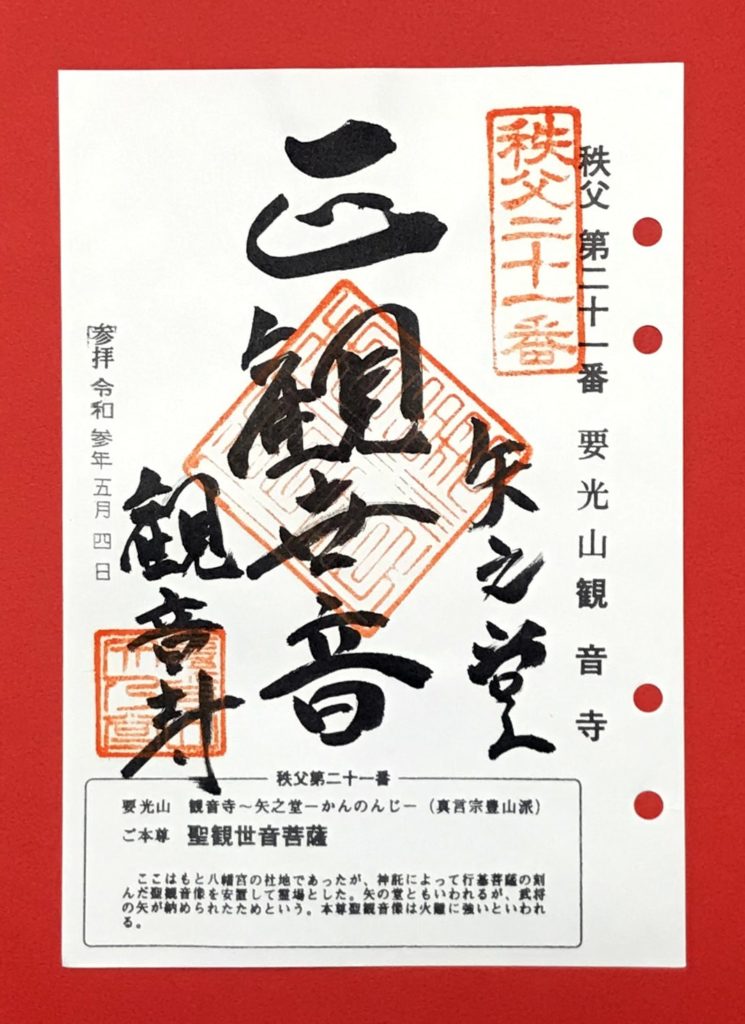

観音霊験記と御朱印

観音寺矢之堂

ここは元八幡宮の社地であったが行基菩薩の刻んだ聖観世音像を安置して霊場とした。武将の矢が納められたと云ふ。火難に強いといわれる

墨書き 矢之堂 正観世音 観音寺

三宝印 佛法僧寶

寺院情報

| 宗派 | 真言宗豊山派 |

| 山号 | 要光山 |

| 寺院名 | 観音寺 |

| 御本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 御真言 | おん あろりきゃ そわか |

| 御詠歌 | あづさ弓 射る矢の堂に 詣できて 願いし法に あたる嬉しさ |

| 住所 | 埼玉県秩父市寺尾2354 |

| 電話 | 0494-24-7263 |

駐車場

道路を挟んで反対側の駐車場

お手洗い

公共のトイレ

休憩所

他にもベンチはあります。

- 札所 1番 四萬部寺

- 札所 2番 真福寺

- 札所 3番 常泉寺

- 札所 4番 金昌寺

- 札所 5番 語歌堂

- 札所 6番 卜雲寺

- 札所 7番 法長寺

- 札所 8番 西善寺

- 札所 9番 明智寺

- 札所10番 大慈寺

- 札所11番 常楽寺

- 札所12番 野坂寺

- 札所13番 慈眼寺

- 札所14番 今宮坊

- 札所15番 少林寺

- 札所16番 西光寺

- 札所17番 定林寺

- 札所18番 神門寺

- 札所19番 龍石寺

- 札所20番 岩之上堂

- 札所21番 観音寺

- 札所22番 童子堂

- 札所23番 音楽寺

- 札所24番 法泉寺

- 札所25番 久昌寺

- 札所26番 円融寺

- 札所27番 大淵寺

- 札所28番 橋立堂

- 札所29番 長泉院

- 札所30番 法雲寺

- 札所31番 観音院

- 札所32番 法性寺

- 札所33番 菊水寺

- 札所34番 水潜寺

コメント