大羽山観音堂跡を表示する石塔と木柱があります。どちらも側面に御詠歌が刻まれています。木柱の方は文字が少し異なり「参り来て ここを宮野の 大葉山 二世安楽と 我ぞたのむる」となっていました。

石標の正面には「沼田横堂三十三観音札所 六番 聖観世音菩薩」と刻まれています。

宮野は猿ヶ京の旧名です。この地は宮野平と呼んでいましたが上杉謙信が関東に兵を出した際猿ヶ京と名付け、この地名となりました。

大羽山観音堂跡

厳林寺 御詠歌巡礼木札

厳林寺にて宮野大場山御詠歌 巡礼木札が祀られています。

こちらの御詠歌は少し異なっています。

「詣り来て 爰は宮野の 大場山 二世あん楽と ちかひ給へや」

宮野大場山御詠歌 巡礼木札

『加沢記』の「巻之二 沼田大乱之事」のなかに、この「巡礼木札」について述べられている。 『加沢記』は、沼田藩主真田信利の家臣であった加沢平次左衛門が著した手記である。内容は戦国時代後期の天文十年(1541)から天正十八年(1590)までの沼田真田氏を中心とする戦乱の様子や家臣の動向などが詳細に記されている。利根郡には戦記物などが数多く残されているが、史料としての信憑性を欠くものが大半を占めている。しかしながら、『加沢記』には、文中に引用している古文書類などの実物が伝存していて、史料としての信憑性は高いといえる。

長尾景虎(上杉謙信)は、永禄三年(1560)八月二十五日に越後国春日山城 (上越市) から関東へ向けて出陣した。越山して上野国に侵入した景虎は、八月二十九日に宮野城 (猿ヶ京城に入城し、翌日に有名な「沼田三十三ヶ所巡礼札所」の宮野大場山観音堂を戦勝祈願のために参詣したと伝えられている。

景虎が見た観音堂に掛け置かれた木札には、黒塗りの板に朱漆で「詣て来て 爰は宮野の大場山 二世あん楽と ちかひ給へや」の御詠歌が書かれている。さらに、「大永二年三月十八日 久屋法珍齊 發知道康齊 小川岡林齊」の紀年名があり、大永二年(1522)には沼田三十三ヶ所観音巡礼が普及していたことが理解できる。この観音堂は、 後に【沼田横堂三十三観音札所】の六番「大羽山観音堂」として信仰されている。

(厳林寺 掲示物より一部掲載)

アクセス

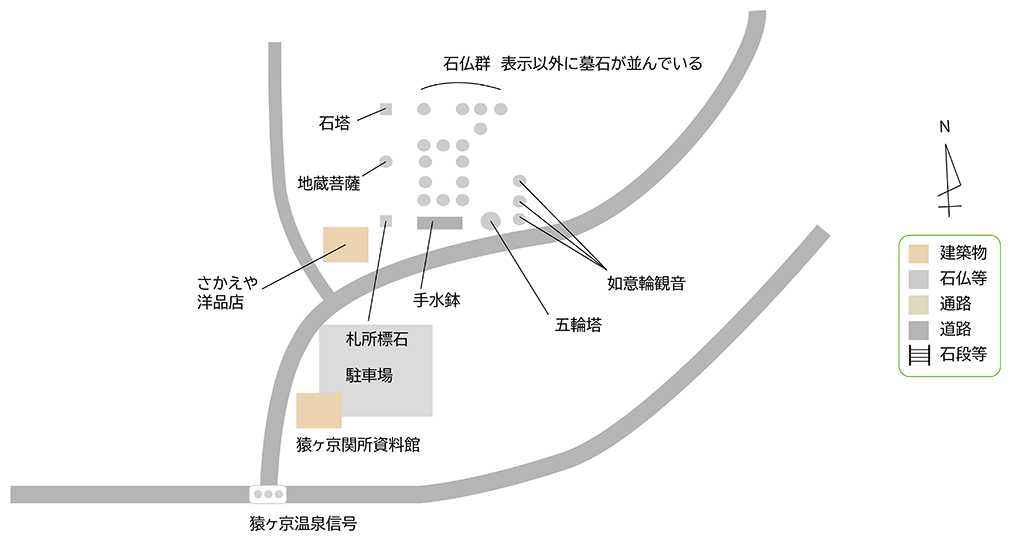

境内案内図

こちらの札所の場所がわからず教育委員会 生涯学習課に問い合わせたところこちらの場所を調べてくださりました。札所跡に駐車場は無いので猿ヶ京関所資料館の駐車場を利用するようにと教えていただきました。

札所情報

| 堂名 | 大羽山観音堂 |

| 寺院名 | – |

| 御本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 御真言 | オン・アロリキヤ・ソワカ |

| 御詠歌 | 参り來て 爰を宮野の 大羽さん 二世安樂と 我ぞたのむる 参り來て 爰をミやのゝ 大ばさん 二世安楽と わきぞたのむる |

| 住所 | 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉 |

| 電話 | – |

沼田横堂観音霊場札所一覧

- 沼田横堂1番

用楽寺千手院 - 沼田横堂2番

岩淵辻堂 - 沼田横堂3番

奥平観音堂 - 沼田横堂4番

奥田観音堂 - 沼田横堂5番

駒形山観音堂 - 沼田横堂6番

大羽山観音堂 - 沼田横堂7番

池野原観音堂 - 沼田横堂8番

但馬院観音堂 - 沼田横堂9番

羽場観音堂 - 沼田横堂10番

橋壁観音堂 - 沼田横堂11番

森原観音堂 - 沼田横堂12番

建明寺 - 沼田横堂13番

小川洞観音堂 - 沼田横堂14番

明徳寺 - 沼田横堂15番

正行院 - 沼田横堂16番

荒井堂 - 沼田横堂17番

岩屋堂 - 沼田横堂18番

観音寺 - 沼田横堂19番

岡谷観音堂 - 沼田横堂20番

町田坊観音堂 - 沼田横堂21番

三光院 - 沼田横堂22番

岩井堂 - 沼田横堂23番

松尾観音堂 - 沼田横堂24番

池野入観音堂 - 沼田横堂25番

雲谷寺 - 沼田横堂26番

辻堂観音寺 - 沼田横堂27番

昌龍寺 - 沼田横堂28番

浮島観音堂 - 沼田横堂29番

御座入観音堂 - 沼田横堂30番

花咲観音堂 - 沼田横堂31番

小川大御堂 - 沼田横堂32番

音昌寺観音堂 - 沼田横堂33番

大圓寺

コメント